徹底した実践主義で釣りを確立

釣りの魅力と楽しさを次世代に伝えたいと語るシロモッチ

「7月9日生まれの蟹座。やっぱり海に関係する運命かな」とおどけるシロモッチこと城本尚史さんは、1973年に釣り好きの街、和歌山県田辺市に生まれた。幼少のころから釣りに親しみ…かと思いきや、釣りデビューは小学5年。それまではソフトボールや野球に夢中で、釣りにはまったく興味がなかった。

「何かの拍子に田辺湾の堤防へお父が連れていってくれて、ノベ竿にゴカイ付けてやったけど何も釣れなんだよ」

それでもなぜか、釣りをいやになることはなかった。

「そのあとやね。380円で売っていた1.6mぐらいのコンパクトロッドに、道糸付きのリールを買ってもろうて、白浜の三段壁のゴヘイという地磯にお父と行って、中エビをエサに磯際に落としたら食ってきたんや40cmぐらいのイガミ(ブダイ)が。海面でハリが外れたけど、あのブルブルとギューンって引きが楽しくて釣りにハマったね」

しかしながら、磯にはなかなか連れていってもらえなかった。それでもカーボン製の万能竿を手に入れたシロモッチ少年は自転車をこいで田辺湾に通い、チヌやキスを狙うブッ込み釣りに熱中した。

「当時は朝鮮ゴカイ(アオイソメ)と砂ゴカイ(石ゴカイ)、マムシの3つしか虫エサがなかってんけど、チヌも大きいキスもマムシの食いは別格やった。魚ってエサで食いが変わるっていうのを覚えたね」

好きなことには熱中し、とことん突きつめるのは子供の頃からで、高価なマムシを自分で掘りにも行ったが、石をめくったあとの砂を深く掘る必要があった。

「近くにいたおいやん(紀州弁でおじさんのこと)がツルハシでないとマムシは掘れんぞっていうからホームセンターでツルハシ買って帰ったら『アホか!』ってお父にえらい怒られたよ」

田辺のお正月に欠かせないイガミはシロモッチに釣りの楽しさを教えてくれた魚でもある。今でもイガミは大好きだ。

そんなシロモッチが次にハマったのが紀州釣りだった。

「朝の8時半から学校やん。夏場やと4時に釣り場に行って8時まで釣りするねん。釣り場は文里湾なんやけど後ろが大きな材木工場で、そこのおいやんらも見にくる。学校の時間になったら『ワイはまた3時になったら戻ってくるからここ見といてな』っておいやんにお願いするねんけど、『分かった分かった。エサ使うてええか』って、自分が釣りしてるねんな、暇なときに。ほんでまた夕方になったら釣り再開や」

秋になると熱中したのがバリコ釣り。バリコとはアイゴの新子のことで酒粕をエサにノベ竿のウキ釣りで狙うのだが、アタリはあってもなかなかハリに掛けるのが難しい。

「学校終わったらみんなノベ竿持って行くねん。それこそガンクラの平岩(孝典さん=シロモッチの幼なじみ)とはよういった。バリコは口が小さくてエサを取るのがめちゃくちゃウマいから、ウキ下をきっちり合わせて掛けアワセにいかんと掛からん。この釣りでウキ下調整の大切さを学んだよ」

ちょうどそのころ、意外なところでグレを知ることになる。

「土曜日やったと思うけど、がまかつがテレビで天気予報をやっててん。僕の記憶では、濱口正春さん(高知のグレ釣り名手)やったと思うけど、魚とのやり取りをしているあいだに全国の天気予報が流れて、終わったところでスパッと魚をすくうねんけど、それがめっちゃかっこええ。お父にこの黒い魚を釣りに行きたいって」

その黒い魚こそグレだった。それからは、テレビの釣り番組でグレ釣りは欠かさず見ては夢を膨らませた。堤防で木っ葉サイズがたまに釣れることはあったものの、まともなサイズは釣れなかった。そんなある日のことだった。

「友達とテトラで釣りをしてたら黒田渡船の修司さん(船長)が『ボンら乗ってこいよ』って磯に連れていってくれて。マキエを撒いたらいっぱい魚が見えてきて食うねんけどブチブチ切られてね。磯ってすごいなあって思ったよ」

満潮時には水没する磯が連なる田辺湾。小学時代に渡船屋船長の粋な計らいでシロモッチは磯の面白さを痛感する

初めてまともなグレを釣るのは16歳になってから北西風が吹き荒れるなか、防寒着を着込んでの釣行だった。

「お父ががま磯XOを買ってくれて、知り合いの人に連れて行ってもろうたんが市江のダンナバって地磯。そこで初めて30cmのグレを釣ったんやけど、よう引く魚やなって、そっからグレにぞっこん。そのあと釣道具屋で働くようになってさらにハマったよ」

田辺周辺の地磯へ原付で通いまくり、18歳で自動車の免許を取ると週1回は南紀の沖磯へ通った。

「最初に行ったんは笠甫。めちゃくちゃ通ったんは市江で灯台下のチョボ以外はすべて上がった。19歳のときに初めてすさみに行って上がったのがカツオ島。エビ島向きの底物場でやったけど、60cmオーバーのでっかいイズスミが浮いてきて夢があったよ。今でこそ地方の磯とかそこらじゅうにデカいイズスミおるけど、当時はそんな魚が見える磯は限られてたからね」

ある程度グレが釣れるようになったシロモッチは、誰もが一度は抱くであろうメーカーのテスターになるという夢が芽生えてトーナメントにも参戦。1996年には香川県小豆島で開催された「第15回G杯チヌ全国決勝大会」へ進出。前年チャンプの大知豊さんを準決勝で破り、決勝戦では憧れの松田稔さんと対戦し惨敗。まったく歯が立たなかった。

この試合をきっかけに、シロモッチは釣りのスタイルを大きく変えることになる。

「極寒の時期は別やけど、基本的にワイの釣りはウキの下からヨウジをさした固定仕掛けで、オモリを打たない“完全フカセ”。当時の和歌山はそれが主流やった。松田さんと対戦して、オモリを使う釣りを勉強せなあかんなって思って始めたけど、最初は悲惨やったよ」

樫野(串本)の臼島に知り合いと上がったのだが、知り合いが完全フカセでグレを連発するのに対し、オモリを使うシロモッチはサンノジばかりでたまにしかグレは釣れなかった。

「なんでやろうって考えたときに、グレは落ち込みで食ってるから完全フカセのほうがええんやろうと。オモリを打つと仕掛けが立つのが早いからグレのタナを通過してサンノジばっかり。でもね、なんで自分はオモリを使っているんかって考えたときに、なじんでいく途中で食わせるのやなしに、なじんだウキ下で止めて食わせるためやって気付いた。それでその釣りばっかりやるようになると、設定したタナより上で食うてくるなら、オモリを外して軽くしたりウキ下を浅くするとかいろいろ考えられるようになるねん。それとサシエを止めておかないと食わない魚がいることや、風のあるときなんかはウキ下を浅くすると仕掛けのなじみやエサの落ち着きが悪いといった弊害にも気付いたよ」

オモリを使ってウキ下を決めて狙うのがシロモッチのスタイル。オモリの理論を会得するのに使った釣行費は車1台分。

釣りは独学。雑誌やビデオで見たことを本当に理解するにはとことん実践するしかないというのがシロモッチのスタイルだった。稼いだお金は釣りにつぎ込んだ。手持ちがなくなれば、夕方に空のバッカンを持って地磯へ出向き、帰る人にマキエをもらった。そうすれば翌朝、300円のサシエのブロックだけを買えば釣りができるからだ。

そんな努力を重ねて確立したのが、オモリを使ってウキ下をきっちり決めることを基本に、どこにいっても通用する再現性の高いスタイルだ。和歌山の海をベースに磨き上げたその釣りは、初めての釣り場や離島で真価を発揮する。それを象徴するのが、2012年4月18〜19日の鹿児島県甑島と鷹島への初遠征だった。

甑島・鹿島の円崎灯台下に上がった18日、潮の角度が変わるとすぐに仕掛けをチェンジ。オモリの力を利用して仕掛けを張り、流れてくるマキエと同調させることで63.5cmのデカ尾長をゲット。翌19日は鷹島3番の無名ポイントで広がるサラシの中、下げ潮が動き始めたわずかな時合いに口オモリでエサを落ち着かせて66.2cmを仕留めたのだ。まったく初めての釣り場で右も左も分からないなか、ウキ下を決めて仕掛けをコントールし食わせることで、ハリはがっちり口元を捉えていたことはいうまでもない。ちなみにハリスは2.5号だった。

2012年4月18日、鹿児島県甑島・鹿島の円﨑灯台下で仕留めた人生初のロクマル63.5cm |

甑島でロクマルを仕留めた翌日は鷹島3番で記録更新の66.2cmをキャッチ |

技術の向上を追求するだけでなく、どうすればもっと楽しく快適に遊べるかを考えてきたシロモッチ。36歳で釣武者のプロスタッフになると、釣り人の“あったらいいな”を具現化する。

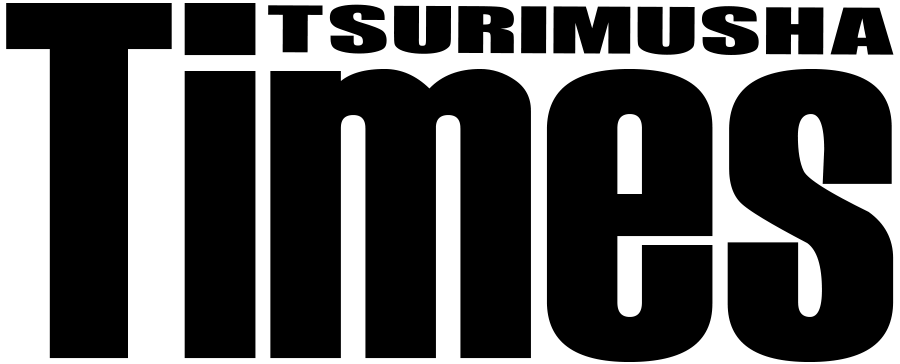

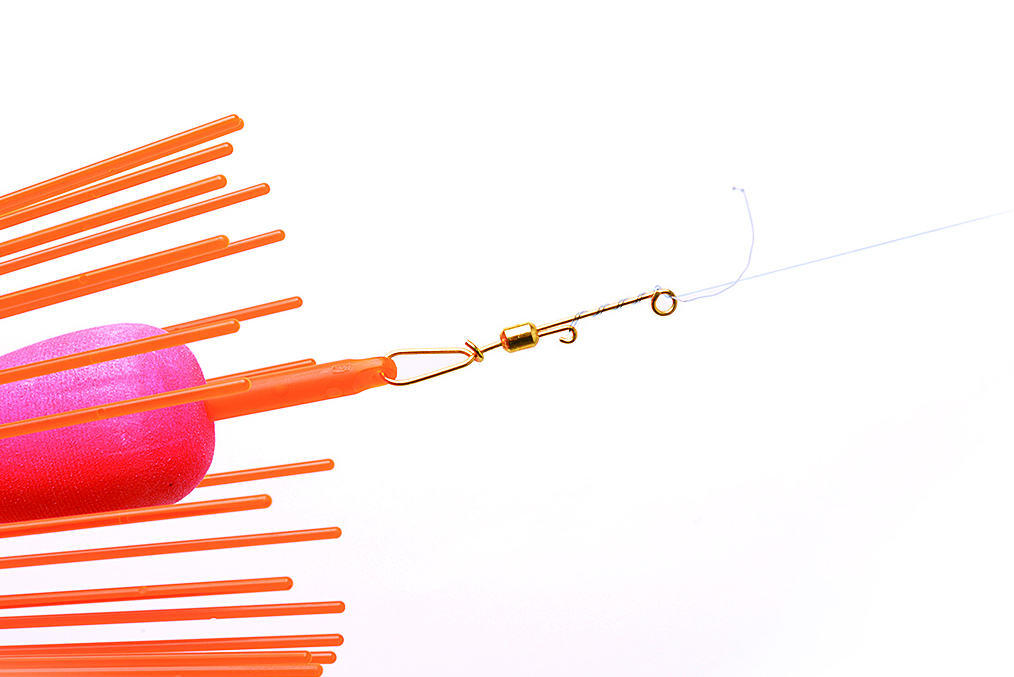

高切れして流したウキを回収するウキトリパラソルに、瞬時にラインをセットできる「速パラ」や飛距離を伸ばして海面キープする「ぶっ飛びフロート」をはじめ、魚がサシエを口にしたときに嫌がるハリ耳の違和感を軽減する「TバックOBANE」などのヒット商品を次々にリリース。機能美を追求した「鬼馬ウキ」シリーズやロッド「オウガハンド」、アパレルなどにも力を注ぐ。

ウキトリパラソルに道糸を素早くセットできる速パラはシロモッチが世に送り出したスグレモノ第1号 |

ハリの耳の違和感を軽減し素直に食い込ませるTバックOBANE。ネーミングも秀逸だ |

近年はフカセスタイルで大型魚に挑むスーパーフカセゲームや、底物釣りにも取り組んで磯釣りの楽しさを掘り下げつつ、ノベ竿でのバリコ釣りやアオリイカのヤエン釣りなど、釣りの裾野を広げる活動にも取り組んでいる。

三重県古和浦で仕留めた64cmににっこり。隣は関西イシダイ釣りの第一人者、木村俊一さん。

スーパーフカセゲームの剛竿を曲げ込みパワフルなやり取りを展開。高水温期の楽しみ方を世に広めた |

SFGは磯に潜む手つかずのターゲットにスポットを当てた。写真はクロホシフエダイ |

「ワイはな、釣り界の志村けんになりたいんよ。あいつアホやなあ、おもろいなあって子供や若い人が喜んでくれて、釣りに行ってみたいな〜って思ってほしい」

自然のなかに身をおいて釣れてよし、釣れなくても素敵な時間を過ごすことができる、そんな釣りの魅力と楽しさを次世代へ伝えるべくシロモッチの挑戦は続く。