痛恨のバラシがあったからこそ完璧な道具を作って挑む

画期的かつ最強の底物アイテムを生み出すキャメックス代表の亀井美男さんは、1947年に和歌山県見老津の漁師の家に生まれた。幼いころから釣りに親しみ、小学6年のときには学校のイガミ釣り大会で優勝。カツオのケンケン漁(長い竿を張り出した船を走らせ擬餌バリを引く漁法)の手伝いで沖に出る日も少なくなかった。

「16歳で大阪(新世界)に出てきて、喫茶店の見習いにいったりして働くようになったんやわ。近所につり徳って釣り道具屋があって、時間のあるときには通うようになった。そこの親父さんが『よっちゃん、よっちゃん』ってかわいがってくれて、全関の三木武夫会長(全関西磯釣連盟初代会長)もよくきてて『亀井くん、亀井くん』って大事にしてもうた」

全盛期には2万8000人が所属したという全関西磯釣連盟のベテランも足繁く通うこの店で聞く豪快なイシダイ釣りの世界に魅了された亀井さんは、そこで知り合った相棒と道具をそろえて見老津の地磯へ向かった。

「2人並んで竿を出したんやけど、ウネリで竿が曲がるのを見て、アタリや、一回アワせてみとか、そんな程度やったな」

その後もいろんな釣り場に出かけるものの、まともなアタリすら見ることはなかった。それでも亀井さんの情熱は冷めるどころか、ますます燃え上がるのだった。

「初めてイシダイを釣ったのは1967年6月14日、見老津の中崎。ポンと当たったなと思ったら、そのままうわーって竿が入っていった。イシダイを掛けたらとにかく巻けって聞いていたから、竿を立てて必死に巻いたけど、そのときのリールはレベルワインダーが付いててなかなか巻かれへん。『亀井くん掛けたんか?って聞いたけど、返事もせずに顔を真っ赤にして必死に巻いてたで』って一緒にいったベテランに言われたけど、とにかく初めてのことやから、もう何が何だか分からんかった」

若かりし頃の思い出や豊富な実釣に基づく理論とノウハウをアツく語る亀井さん。序盤からヒートアップしていく。

4年越しで仕留めた初イシダイは60cm、4.3kg。この1尾でイシダイ釣りにどっぷりハマった亀井さんは見老津に通い詰め、68cmを頭に65cmオーバーを3尾仕留めたのだった。

16歳でイシダイ釣りを始めて間もなくクエ釣りも開始。今も夏場はクエ釣りに燃える。手にするのは良型のツルクエ(スジアラ)

生粋の底物釣り師というイメージが強い亀井さんだが、春と秋はイシダイ、夏はクエ、冬はグレを狙い、空いた時間に道具作りをするというのが当時のルーティンだった。

イシダイ釣りを始めた16歳のときに、新世界磯釣研究会の前身となる新世界磯釣クラブを立ち上げた。つり徳の親父さんのアドバイスにより亀井さんは副会長、会長には少し年上の藤川さんが就任するが、藤川さんは“串本のボン”こと本多収さん(潮岬で数々のデカ尾長を仕留めた長竿釣法の名手)と肩を並べる腕利きで60cmオーバーの尾長グレを多数仕留めていた。その影響で亀井さんも1970年ごろから潮岬の尾長グレに挑むようになった。

当時、潮岬のアシカは、90cm近い“太郎”と80cm級の“花子”を筆頭に数々のデカ尾長が見えることで知られていた。ただ、今日の高知県沖ノ島や鵜来島のデカ尾長同様に超スレッカラシで、それを食わせるために生まれたのが極限の細仕掛けを使う長竿釣法だった。

「オキアミやアミエビなんかなかった時代、湖産エビを撒いたら茶褐色のデッカい尾長が乱舞するけど賢いからなかなか食わへん。8mの長竿に道糸ハリス1.5号の通し、アブの小さいタイコリールのストッパーを外してやるねんけど、長いときには20分、30分のやり取りやねん。当時の糸は弱いからこれでないと獲れんかった」

そうして仕留めた最大は63.5cm。ちなみにハリはグレバリ4号だったそうだ。

道具で力を入れたのはイシダイ竿の改造だった。グラスロッドのブランクスを削って食い込みのよい調子を目指した。

「僕らの釣りは置き竿が基本やん。イシダイのアタリってポンポンと穂先にきて、それから穂持ちにきて、違和感がなかったら3番から胴へ乗っていく。それが舞い込みや。そういう調子を目指してグラスを削って自分の名前の『美』を入れてたんや。そしたらOAC(大阪磯釣クラブ)のメンバーが『亀井の調子は抜群にええで』っておだてられてようけ作ったわ」

そうした経験は素材がカーボンの時代に大きく開花し、数々の名竿を生み出していく。

話を戻そう。グレ釣りで潮岬に通い始めて2年が過ぎたころ、亀井さんはイシダイ釣りの主戦場を潮岬へ移す。ドウネをメインに釣果を重ねていくうちに「コメツブにいってみるか」と船頭から声がかかった。

「初めて上がったときは、岩肌が見えないくらいにノリが生えててズルズルやった。当時は潮が速くて船が着かず長い間人が上がってなかったんや。ガシラ(カサゴ)が5尾と散々やったけど、2回目に上がったときがすごかった。『サヌキのコジ向きやなしにもっとオオクラ向きにやってみ』ってアドバイスをもらってやったら、イシダイらしいアタリで竿が舞い込んだ。それが66cm。そのあともバタバタと60cmオーバーが3尾きたんや」

コメツブのポテンシャルに魅せられた亀井さんの快進撃が始まった。「最初のナナマルが昭和52年(1977年)5月9日の70.5cm、7kg。そのころの乗っ込みシーズンは6月がメインやったから『亀井くん、まだ早いで』って船頭にいわれたんが記憶に残ってるわ。その次が71.5cm、6.8kg。もう1尾同じサイズで6.7kg。実寸のナナマルはこの3尾やな。65cm以上はこれまでに40尾釣ってるけど、そのほとんどがコメツブでの釣果。それも68〜69cm後半の魚拓にしたら70cm超えるような魚ばっかりやった」

1987年5月に潮岬のコメツブで仕留めた71.5cmと65cm。このころの亀井さんはコメツブでデカバンを釣りまくっていた |

2014年7月に潮岬のドウネで仕留めたタマミ88cm、9.8kg。全関西磯釣連盟の記録に迫る大物だった |

そんな中で忘れられない出来事がある。横山晃さんがコメツブで、当時の日本記録86.3cm、12kgのクチジロを釣る(1979年8月10日)少し前のことだ。100号のオモリでしか入らない、入りさえすれば必ず釣れるというポイントで61、62cmを釣ったあとだった。穂先を小さく二度押さえたあとにフワフワと揺らしたかと思ったら一気に竿が海に突き刺さったのだ。

これまで経験したことのない締め込みに襲われた亀井さんは、石突きを岩のくぼみに当てて足で押さえ必死にこらえてリールを巻くが根に張り付かれてしまった。ちょうど見回りにきた渡船に飛び乗り引っ張ると出てきたものの、またもや強烈な引きに見舞われた。船縁に竿を当ててリールを巻き続けたが、あと少しというところで竿が跳ね上がる。無念のハリ外れだった。

「いままで釣った魚を全部返すから、この1尾をくれって思ったよ。そのあと横山さんが日本記録を釣ったから、あんなクチジロやったのかもしれん……。あのときの思いは45年が経ついまでも変わらんな」

2019年5月、高知県沖ノ島の一ツバエで仕留めた63cm

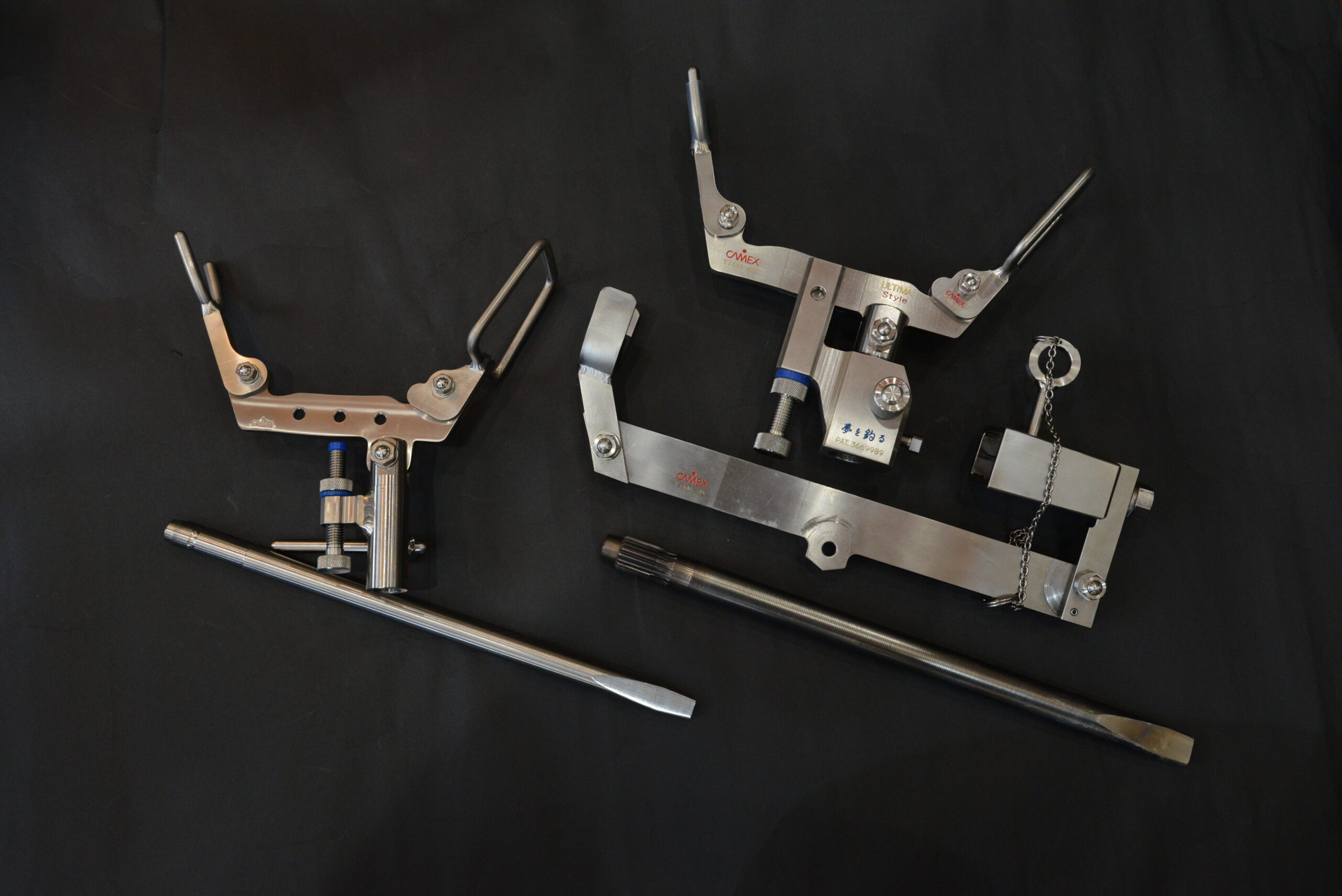

どこでも使えて前後左右に竿の角度を調整できる一本脚ピトンをはじめ、使いやすくて釣果に結びつく道具をすでにいろいろ作っていたが、この出来事はモノ作りのこだわりをより強固なものにした。一生に一度出会うかもしれない魚が獲れる「完璧な道具」を目指したのだ。

両サイドの樹脂プレートを除いてネジの一本にいたるまですべてのパーツをチタンで作って組み直したペンのセネター(スプールは最強アルミ7075)、100号オモリで狙う激流でも回らないピトン、抜群の食い込みをみせるしなやかさをもたせながら記録級のデカバンが獲れるパワフルなロッドなど、のちにキャメックスの製品になるものもあるが、日の目を見ないまま自宅に眠るものも少なくない。

両サイドプレートとスプール以外、金属パーツをすべて64チタンで作り直して組み直したペンの4/0。スプールは64チタンだと重くなるのでアルミ7075(超々ジュラルミン)の削り出しになっている

「自分が納得し自信を持って使ってもらえるものしか世に出さない」という亀井さんのこだわりは、あの出来事を体験したからこそであり、キャメックス製品を使ってくれる釣り人には夢をがっちりつかみ取ってほしいというアツい思いが込められているのだ。

そんな亀井さんだけに素材へのこだわりも半端じゃない。

左がノンスリップキャッチ、右が丸ラックギアのピトン。竿受け部を支える本体の回転を排除した画期的なピトン。丸ラックギア式は竿受け部分を交換することでクエ釣りにも使える

錆びに強くて医療の現場で使われる316Lステンレスから純チタン、そして64チタンへと時代の先端をいく素材、それも最高品質のものをいち早く積極的に取り入れて最新の技術で加工した。それがあったからこそ5トンの力がかからなければ回らない丸ラックギア機構や、ネジを締めた瞬間に脚と本体とが膠着して動かないノンスリップキャップ方式といった画期的なピトンをはじめ斬新な製品が生まれるのだが、それらのことは別の機会に詳しくお届けしたい。

イシダイという魚に惚れ込み、デッカいイシダイとの真っ向勝負を愛する亀井さん。2024年には新世界磯釣研究会の60周年を迎え、いまは大好きな64チタンにちなんだ64周年に向けて、実釣とモノ作りへ情熱を注ぎ込んでいる。